a cura del Dott. Simone Piperno

Nella complessa intersezione tra genere e salute mentale, emerge un tema cruciale: il legame tra il gender gap e l’ansia. Mentre l’ansia è una delle problematiche psicologiche più diffuse, il suo impatto sulle donne e le dinamiche di genere che ne plasmano la manifestazione meritano un’attenzione particolare.

Questo articolo esplora come le aspettative sociali legate ai ruoli di genere possano contribuire al fenomeno dell’ansia, evidenziando le disparità e offrendo prospettive su come affrontare questa sfida.

Scopriremo insieme come le influenze culturali, sociali e individuali si intrecciano, delineando un quadro complesso ma cruciale per comprendere e affrontare le sfide legate alla salute mentale, in particolare per le donne.

Ansia: di cosa parliamo esattamente?

Problematiche d’ansia sono tra le più comuni nell’intera popolazione, ma a cosa si fa veramente riferimento con questo termine?

Per ansia si intende quella sensazione spiacevole di apprensione e preoccupazione, accompagnata da una condizione di generale attivazione di risorse fisiche e mentali del soggetto, contraddistinte da una forte percezione di irrequietezza e/o tensione.

Di per sé è una sensazione sperimentata da tutti gli essere umani ed ha di base delle proprietà adattive, in quanto ci pone in allerta di fronte a situazioni potenzialmente pericolose e dannose. In questo senso, si parla di “ansia segnale”, proprio perché essa svolge una funzione di guida che ci aiuta nell’intraprendere specifici comportamenti e scelte all’interno di circostanze che richiedono un senso di allerta.

Opposta a quella segnale, vi è “l’ansia patologica”, la quale si manifesta nel momento in cui la sensazione di apprensione risulta poco coerente e/o eccessiva per la situazione che l’ha scatenata, poiché non costituisce un pericolo così inaffrontabile. Va precisato che per poter parlare di un vero e proprio disturbo è necessario che le reazioni ansiose siano talmente invalidanti da vincolare la persona nella propria quotidianità, rendendo impossibile lo svolgimento di attività di routine.

Nel DSM-5 (APA, 2013) troviamo una categorizzazione dei disturbi d’ansia:

- Disturbo d’ansia da separazione

- Mutismo selettivo

- Fobia specifica

- Disturbo d’Ansia sociale

- Disturbo di panico

- Agorafobia

- Disturbo d’Ansia generalizzata

Principali sintomi dei disturbi d’ansia

I vari disturbi d’ansia hanno tra di loro diverse caratteristiche distintive, sebbene però abbiano in comune una serie molto ampia di sintomi, che si suddividono in tre principali dimensioni:

Dimensione cognitiva:

- Preoccupazione continua

- Difficoltà di concentrazione

- Scarsa memoria

- Stato di allarme

- Immagini e pensieri negativi

Dimensione comportamentale:

- Evitamento e/o fuga dalle situazioni percepite come pericolose

- Facile irritabilità

- Irrequietezza psicomotoria

- Nervosismo

Dimensione fisiologica:

- Tachicardia

- Sensazione di soffocamento

- Rigidità muscolare

- Ipersudorazione

- Tremore

- Vertigini

- Dolori in più parti del corpo

Comprendere l’ansia nelle donne

E’ ormai noto come sia possibile rintracciare un’evidente differenza di genere nel considerare condizioni patologiche di ansia; infatti, alcuni studi hanno dimostrato quanto il sesso femminile abbia un rischio di sviluppare disturbi d’ansia più elevato (dalle 2 alle 3 volte superiore) rispetto agli uomini, i quali la manifestano prevalentemente sottoforma di irritabilità e nervosismo. Nelle donne, invece, può manifestarsi in forme più variegate e ciò è dovuto all’influenza di una serie di fattori, tra cui fattori biologici, psicologici, sociali ed ambientali (McLean et al.,2011):

- Fattori biologici: Le donne possono essere più suscettibili all’ansia a causa di fluttuazioni ormonali legate al ciclo mestruale, alla gravidanza, al parto, all’allattamento e alla menopausa. Questi cambiamenti ormonali possono influenzare l’equilibrio chimico nel cervello e contribuire ai sintomi dell’ansia.

- Fattori psicologici ed emotivi: L’ansia può derivare da una serie di fattori psicologici ed emotivi, tra cui stress, traumi passati, problemi di autostima, preoccupazioni riguardo al futuro, perfezionismo, eccessiva autocritica, depressione e altri disturbi mentali.

- Fattori sociali e culturali: Pressioni sociali e culturali, aspettative di ruolo di genere, discriminazioni, esperienze di violenza o abuso e altre influenze sociali risultano di primaria importanza nel contribuire all’ansia nelle donne.

- Stress e pressioni quotidiane: Le donne possono sperimentare un aumento dell’ansia a causa dello stress legato alle responsabilità familiari, lavorative e sociali, oltre alle sfide legate alla conciliazione tra lavoro e famiglia.

- Cambiamenti nella vita: Eventi significativi come cambiamenti di lavoro, traslochi, divorzi, lutti e altre transizioni di vita sembrano avere un impatto più perturbante nelle donne.

L’impatto del gender gap

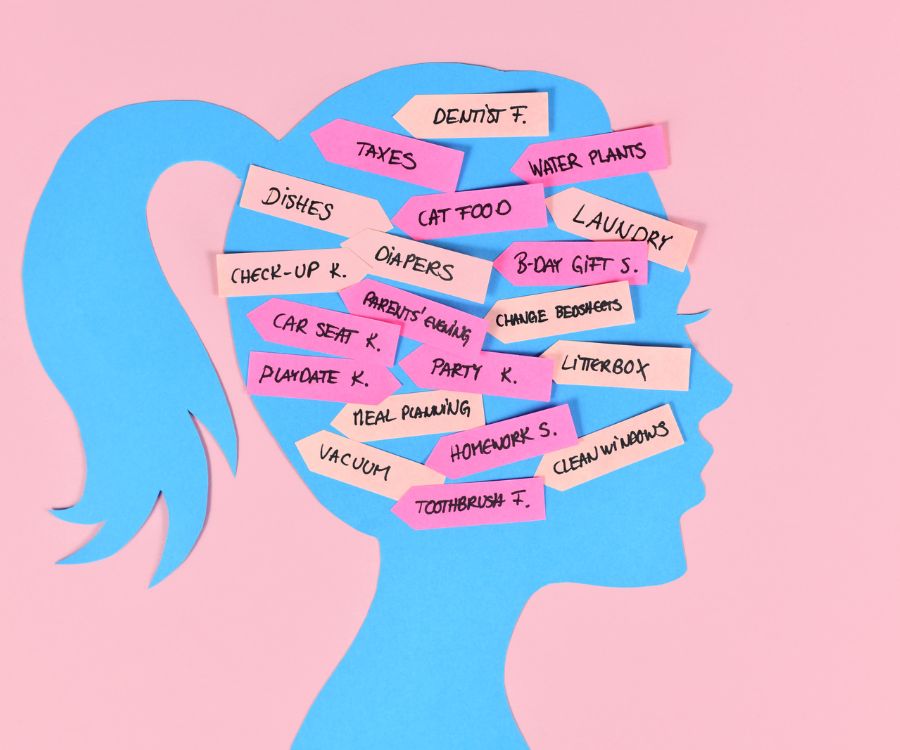

Indipendentemente dai fattori evidenziati, al fine di comprendere meglio il vissuto di ansia nel sesso femminile, è opportuno soffermarsi su una specifica tematica, ovvero quella del care work, con la quale ci si riferisce a quel lavoro riproduttivo e di cura, non retribuito economicamente, che comprende accudimento e crescita dei figli, svolgimento delle attività domestiche e supporto emotivo ed organizzativo del nucleo familiare.

Nonostante il processo di emancipazione della donna stia sempre più prendendo piede nella società, ancora oggi è evidente quanto sia il sesso femminile ad occuparsi maggiormente di queste mansioni, sia per un’influenza storico-sociale, sia per la difficoltà di conciliare lavoro e vita privata, spesso a causa dell’immaginario comune, che non riconosce il care work come un reale impegno, ma null’altro che una semplice conseguenza di un’appartenenza di genere.

Questa situazione porta inevitabilmente la donna a sviluppare un forte carico mentale, la cui origine è da rintracciare in una scelta talvolta quasi inevitabile: diminuire le ore del proprio lavoro retribuito, per poter far fronte alle esigenze familiari, scegliendo di mettere da parte il proprio desiderio di evoluzione professionale.

Dall’altra parte troviamo donne che pur scegliendo una strada diversa, dedicandosi con soddisfazione anche alla carriera, devono comunque fare i conti con vissuti di ansia legati alla continua sfida del muoversi in un mondo lavorativo spesso a larga percentuale maschile. Ciò comporta il persistente obbligo di dimostrare di essere alla pari, anche quando eventi della vita quali la maternità o il desiderio di una gratificazione personale, indipendente dall’ambiente lavorativo, inevitabilmente conducono in certe fasi a dover rivolgere le proprie priorità altrove.

Come ridurre il carico mentale e gestire l’ansia

Sulla base dei sintomi e dei fattori predisponenti all’ansia nelle donne, è possibile rintracciare delle strategie in grado, in un primo momento, di contrastare i carichi mentali che caratterizzano questa condizione.

In quest’ottica è preferibile mettere in atto accorgimenti che siano efficaci nell’occuparsi della propria salute sia da un punto di vista fisico, sia mentale, così da promuovere un adeguato livello di benessere psicofisico.

La gestione preventiva primaria per l’ansia può passare per:

- Adozione di uno stile di vita sano: praticare attività sportiva e seguire un’alimentazione sana, riduce i livelli di stress rinforzando un senso di maggior benessere.

- Praticare meditazione o tecniche di rilassamento: ciò aiuta a diminuire i livelli di attivazione e più in generale il senso di allarme, tramite il raggiungimento di una maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria mente.

- Gestione appropriata del tempo: Stabilire obiettivi, avendo cura che questi siano modellati sui personali desideri, e programmare il raggiungimento degli obiettivi stessi con scadenze realistiche, aiuta ad avere una sensazione più forte di padronanza su noi stessi, il che si oppone al tipico vissuto di disorientamento nell’ansia.

- Creazioni di rapporti sociali di supporto: avere legami significativi nei diversi contesti di vita, permette di ridurre il senso di solitudine nell’affrontare circostanze che appaiono insuperabili.

Il trattamento in caso di ansia patologica

E’ importante sottolineare che non sempre le strategie sopra indicate sono sufficienti per contrastare i livelli d’ansia, soprattutto quando essa si manifesta in forme pervasive e patologiche. In queste circostanze risulta fondamentale intraprendere un percorso psicologico e/o terapeutico, il cui scopo non è più solamente preventivo, ma più concretamente di cura.

Un trattamento così inteso, in un primo momento può focalizzarsi sul contenimento e la riduzione dei livelli di allarme; tuttavia, deve tenere in considerazione quanto la percezione del pericolo sia sproporzionata rispetto al fattore scatenate, il che significa che i sintomi ansiogeni non sono altro che un segnale di un disagio interno che viene proiettato all’esterno. Nello specifico la sensazione spiacevole di apprensione e preoccupazione ci comunica la presenza di un conflitto inconscio (Marra F. e Andronico F., 2011), che trova una via di espressione tramite quei sintomi che si manifestano a livello cognitivo, comportamentale e fisiologico.

Partendo da queste indicazioni, è possibile delineare un trattamento in cui sia possibile riscontrare precisi passaggi, utili al percorso di cura:

- Contenimento dei sintomi

- Emersione del conflitto interno

- Chiarificazione delle dinamiche disfunzionali

- Elaborazione

- Risoluzione

Oltre al più classico trattamento individuale, potrebbe essere utile con soggetti con disturbo d’ansia, ricorrere al gruppo come strumento di cura. La modalità gruppale, infatti, offre l’opportunità di far emergere più velocemente il conflitto interno tramite la relazione con gli altri membri del gruppo, senza che il singolo si senta minacciato e giudicato, grazie anche alla constatazione che ciò che risulta essere per gli altri la fonte di disagio, potrebbe essere la stessa per noi, condividendo perciò situazioni dolorose simili.

La scelta di un trattamento individuale o di gruppo spetta al singolo, ciò che però occorre mettere in primo piano è che nessuno è immune a condizioni invalidanti di ansia, soprattutto per chi come le donne, si trova ogni giorno a dover affrontare sfide e pressioni sociali. Prendersi cura perciò di noi stessi non è più una decisione facoltativa, ma un atto di responsabilità e di tutela per la nostra salute.

Bibliografia

American Psychiatric Association (2013), Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Quinta edizione. DSM-5 Text Revision, Raffaelo Cortina Editore, Milano (2015).

Bottici Chiara (2022), Manifesto Anarca Femminista, Edizioni Laterza, Roma.

Marra F. e Andronico F. (a cura di) (2011), Manuale di Psicologia clinica e Salute Mentale, Borla Editore, Roma.

McLean C.P., Asnaai A., Litz B.T., Hoffman S.G. (2011), “Gender differences in anxiety disorders: prevalence, course of illness, comorbidity and burden of illness”, Journal of Psychiatric Research, n. 45(8), pp. 1027-1035.